Womit können wir Ihnen helfen?

Das Knie

Das Kniegelenk (Articulatio genus) ist das größte Gelenk des menschlichen Körpers. Die gelenkbeteiligten Knochenoberflächen sind mit Knorpel überzogen. Der hyaline Gelenkknorpel ist ein einzigartiges Gewebe, welches in Kombination mit der Gelenkflüssigkeit ein nahezu reibungsloses Gleiten der Gelenkpartner ermöglicht. Zwischen dem Ober- und Unterschenkel befinden sich die Menisken, welche aus Bindegewebe, bzw. elastischem Knorpel bestehen. Sie fungieren als Stoßdämpfer und Stabilisator des Kniegelenkes.

Hauptbestandteile des Bandapparates sind die Kreuzbänder. Das vordere und hintere Kreuzband sind komplexe Konstruktionen, die zum einen die Verschiebung des Unterschenkels nach vorne und hinten, jedoch auch eine Rotationsstabilität des Kniegelenkes gewährleisten. Das Innenband- und Außenband sichern insbesondere seitwärts Bewegungen des Kniegelenkes ab.

VKB-RupturHKB-RupturSeitenbandverletzungenWeiterlesen

VKB-RupturHKB-RupturSeitenbandverletzungenWeiterlesen

Bandverletzungen des Kniegelenkes

Die Kreuz- und Seitenbänder sind wichtige Stabilisatoren des Kniegelenkes. Im Rahmen von Sportarten mit einer hohen Belastungsanforderung an das Gelenk, wie z.B. dem Rugby, Skifahren oder Fußball, kann es zu einem Verdreh- bzw. einem Valgus- oder Varus-Trauma kommen. Dadurch können diese Strukturen geschädigt werden. Besonders häufig kommt es zu einem Riss des vorderen Kreuzbandes.

Die Schwere der Verletzung ist abhängig von den Begleitverletzungen – so sind manchmal die Menisken und seltener auch die Seitenbänder mitbetroffen. Direkt nach dem Unfall kommt es zunächst zu einer Schwellung des Kniegelenkes, daher sollte man das Knie anfänglich ruhigstellen, hochlagern und kühlen.

VKB-Ruptur

Behandlung

Der Riss des vorderen Kreuzbandes (VKB) zählt mit einer Inzidenz von 46/100.000 zu den häufigsten Sportverletzungen in Deutschland. Insbesondere bei jungen, sportlichen Patient*innen wird häufig zu einer VKB-Ersatzplastik geraten. Durch die operative Therapie sollen Folgeschäden von Menisken und Knorpel reduziert und dadurch die Entstehung einer Arthrose vermieden werden. Über 40.000 durchgeführte VKB-Ersatzplastiken pro Jahr in Deutschland unterstreichen die Relevanz der VKB-Rupturen in der Therapie von Sportverletzungen.

Beim VKB ist ein patient*innenindividueller Therapie-Algorithmus und eine differenzierte Indikationsstellung erforderlich. Ziel ist die zeitnahe Stabilisierung des subjektiv und objektiv instabilen Knies. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht insbesondere bei Patient*innen mit gleichzeitiger Verletzung von VKB und Meniskus ein erhöhtes Risiko für die Entstehung einer sekundären Arthrose.

Zeitpunkt

Bis zum heutigen Zeitpunkt herrscht in der wissenschaftlichen Literatur noch kein Konsens bezüglich des optimalen Operationszeitpunktes. Studien aus den 1990er-Jahren zeigten, dass das Ausmaß der präoperativen Ergussbildung sowie ein Bewegungsdefizit zu einer erhöhten postoperativen Arthrofibroserate (Gelenkverklebung) führen können. Neuere Studien zeigen hingegen keinen Einfluss des OP-Zeitpunktes auf das postoperative Ergebnis. Es scheint so zu sein, dass so lange eine arthroskopisches Operationsverfahren sowie ein beschleunigtes Rehabilitationsprotokoll verwendet werden, kein erhöhtes Risiko einer postoperativen Bewegungseinschränkung besteht.

Zudem scheint das Risiko einer sekundären Meniskus- bzw. Knorpelschädigung im Zeitraum zwischen Trauma und operativer Versorgung bei zeitnaher Operation geringer zu sein (siehe ATOS News).

Transplantatwahl

Verschiedene Sehnen kommen für die VKB-Plastik in Frage. Welche Sehne schlussendlich verwendet wird, ist patientenindividuell festzulegen und von spezifischen Faktoren abhängig (siehe ATOS News) . Neben den Transplantat-Eigenschaften ist auch auf einen adäquaten Transplantat-Durchmesser zu achten.

OP-Technik

Die VKB-Plastik wird in Schlüsselloch-Technik durchgeführt. Hierbei wird das Transplantat in Bohrkanäle im Oberschenkel und Unterschenkel in möglichst anatomischer Position in das Gelenk eingebracht. Zur temporären Fixation des Transplantates gibt es verschiedene Fixationsmechanismen, die bis zum Einheilen des Transplantates die Belastung in den Knochen übernehmen müssen.

Der Einheilungsprozess einer VKB-Ersatzplastik erfolgt phasenabhängig (insgesamt 5 Phasen). Der Umbauprozess des Transplantats dauert mindestens ein Jahr bevor eine ausreichende strukturelle Reißfestigkeit besteht.

Begleitende Meniskusverletzungen oder Knorpelschäden werden in der gleichen Operation therapiert. Zusätzliche Instabilitäten der Rotation sollten ebenfalls neutralisiert werden. Welche Technik genau durchgeführt wird, ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie z.B. der Wahl des Transplantats, den Begleitverletzungen, offenen Wachstumsfugen etc.

Nachbehandlung

Nach der Operation sollte ein kriterienbasiertes Rehabilitationsprogramm durchgeführt werden, um Kraft und Funktion des Kniegelenks wiederherzustellen. Regelmäßige Kontrollen durch die operierende Person sowie Funktionstests gewährleisten einen reibungslosen Ablauf der Nachbehandlung (siehe ATOS News).

HKB-Ruptur

Die HKB-Verletzungen müssen aufgrund des hohen eigenen Reparaturpotentials seltener operativ behandelt werden. Isolierte, hintere Kreuzbandverletzungen werden meist konservativ behandelt. Bei persistierenden hinteren Instabilitäten wird ähnlich wie bei der vorderen Kreuzbandplastik eine Sehne als Transplantat für das hintere Kreuzband operativ eingesetzt. Auch dies geschieht in einer minimalinvasiven Technik. Häufig ist die hintere Kreuzbandruptur begleitet von Seitenbandverletzungen und daraus resultierenden mehrdirektionalen Instabilitäten. Hier gilt es auch die Verletzungen der Seitenbänder operativ mitzubehandeln. Abhängig vom Verletzungsmuster wird bei den Patient*innen individuell ein operatives Therapieprocedere festgelegt. Zu Beginn verläuft die Nachbehandlung restriktiv, ehe der Belastungsaufbau schrittweise nach festgelegten Kriterien erfolgt.

Seitenbandverletzungen

Das Innenband muss nur selten operativ behandelt werden. Meist reicht eine konservative Behandlung in Form einer temporären Protektion in einer Orthese (Knieschiene) in Kombination mit einem physiotherapeutisch kontrollierten Belastungsaufbau aus. Bei chronischen Instabilitäten oder komplexeren Rupturen mit hochgradiger Instabilität wird ebenfalls eine Bandplastik durchgeführt. Außenbandverletzungen sind zwar seltener gehen jedoch meist mit komplexen Instabilitäten des Kniegelenkes einher. Häufig sind die sog. posterolateralen Strukturen mitbetroffen und es handelt sich um eine multiligamentäre Verletzung. In diesen Fällen ist eine operative Behandlung notwendig, die abhängig vom Verletzungsmuster entweder in einer oder in zwei aufeinanderfolgenden Operationen behandelt werden muss.

BehandlungWeiterlesen

BehandlungWeiterlesen

Meniskusverletzungen des Kniegelenkes

Der halbmondförmigen Außen- und Innenmeniskus sind die Stoßdämpfer des Gelenkes, schützen den Knorpel, sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und wirken als sekundäre Stabilisatoren des Kniegelenkes.

Zu unterscheiden sind zwei Formen von Meniskusverletzungen. Verschleißbedingte Meniskusschäden führen meist über längere Zeit zu Schmerzen bei Beuge- und Rotationsbelastungen des Kniegelenkes. Akute Meniskusverletzungen entstehen häufig unfallbedingt z.B. in Kombination mit Bandverletzungen, wie dem Riss des vorderen Kreuzbandes.

Operative Behandlung

Wenn eine konservative Therapie nicht erfolgreich ist, der Leidensdruck steigt und/oder Form und Ausmaß des Meniskusrisses zu mechanischen Komplikationen wie einer Einklemmung oder Blockade des Kniegelenkes führt, ist eine operative Therapie notwendig. Da der Meniskusverlust bekanntlich zu einem Gelenkverschleiß führen kann, sollte grundsätzlich versucht werden, den Meniskus z.B. durch Nähte zu erhalten. Ist dies nicht möglich, sollte nur so wenig wie möglich Meniskus entfernt werden. Meniskustransplantationen oder das Meniskuswrapping stellen zusätzliche Therapieoptionen dar, die jedoch ausgewählten Indikationen vorbehalten sind.

BehandlungWeiterlesen

BehandlungWeiterlesen

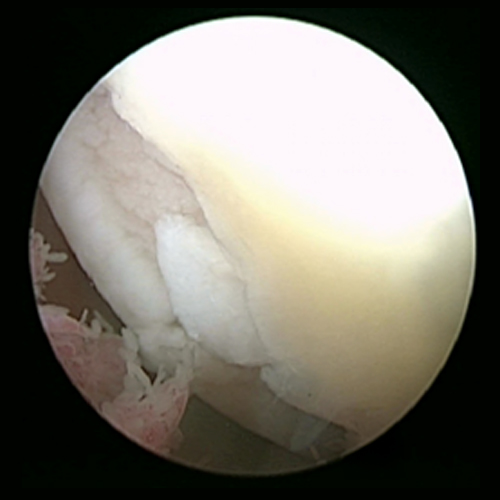

Knorpelschäden des Kniegelenkes

Der hyaline Gelenkknorpel überzieht die Oberfläche der knöchernen Gelenkpartner (Unterschenkel, Oberschenkel und Kniescheibenrückseite) und ist ein einzigartiges Gewebe, welches die Lastübertragung, Lastverteilung sowie ein nahezu reibungsloses Gleiten der Gelenkpartner ermöglicht. Der Knorpel selbst besitzt keine Nervenzellen und kann daher keinen Schmerz vermitteln.

Die Ursachen von Knorpelschäden sind vielfältig, so können Verdrehtraumen (Unfälle), lokale Überbelastungen oder auch Fehlstellungen Knorpelschäden auslösen. Knorpelschäden verursachen meist eine unspezifische Symptomatik. So gehören Ergussbildungen, Funktionseinschränkungen und Schmerzen zu möglichen Symptomen. Die Folge von Knorpelschäden kann ein Verschleiß des Gelenkes (Arthrose) sein.

Behandlung

Zur Knorpelersatztherapie gibt es zurzeit drei verschiedene Therapiekonzepte. Jedes Konzept hat in Abhängigkeit von Patientenalter, Defektgröße, Defektlokalisation und Defektgrad seine Vor- und Nachteile.

Knochenmarkstimulierende Therapien

Das Grundprinzip der knochenmarkstimulierenden Techniken wie der Mikrofrakturierung (Mfx) ist die lokale Perforation der Grenze zwischen Knorpel und Knochen („subchondrale Grenzlamelle“) im Defektbereich. Aus der Zone unterhalb des Knochens („subchondraler Raum“) kommt es durch die gezielte Perforation zur Einblutung in den Knorpeldefekt. Hier bildet sich eine Art „Blutpropfen“ der Ursprungszellen aus der subchondralen Zone beinhaltet. Nach temporärer Ausbildung eines Granulationsgewebes, entsteht hieraus ein faserartiges Ersatzknorpelgewebe. Die Mikrofrakturierung ist limitiert auf kleine Knorpelschäden und zeigt in jüngeren Studien nach ca. 3-5 Jahren eine deutliche Ergebnisverschlechterung. Aufgrund dessen ist diese Therapieoption aus unserer Sicht nur noch in ausgewählten Fällen zu empfehlen.

Die „Autologe Matrixinduzierte Chondrogenese“ stellt in diesem Zusammenhang eine Weiterentwicklung dar. Nach Perforation wird eine synthetisch hergestellte Matrix, welche meist aus Bestandteilen des Knorpels besteht, in den Defekt eingesetzt. Diese soll als Gerüst und Schutz für den „Blutpropfen“ gegen Scherbelastungen dienen und die Langfristigkeit dieser Therapie verbessern.

Knorpel-Knochentransplantation (Mosaikplastik/OATS-Plastik)

Bei dieser Technik wird zunächst aus wenig belasteten Regionen des Kniegelenkes ein Knorpel-Knochen-Zylinder ausgestanzt. Dieser wird dann in den zuvor ausgestanzten Knorpeldefekt in der Belastungszone wieder eingestanzt. Der Knorpel-Knochen-Zylinder wird also direkt in einer OP von einer Stelle zur anderen Stelle verpflanzt. Verwendet man hierbei mehrere Stanzzylinder, handelt es sich um eine sogenannte „Mosaikplastik“. Wird ein großer Zylinder verwendet, handelt es sich um die „OATS-Plastik“. Da die Fläche der wenig belasteten Zonen des Kniegelenks eingeschränkt sind, ist die Größe der zu behandelnden Knorpeldefekte ebenfalls limitiert. Ihr Einsatzbereich ist bei Knorpel-Knochen-Defekten (z.B. Osteochondrosis Dissecans), da sie die Schädigung des Knochens und des Knorpels gleichzeitig adressiert.

Knorpelzelltransplantation (ACT-„Autologe (körpereigene) Chondrozytentransplantation“)

Die Knorpelzelltransplantation stellt die Therapie der Wahl bei großen Knorpelschäden (>2cm2) da. Es handelt sich um ein zweizeitiges Therapieverfahren. Im Rahmen der ersten Operation in Schlüsselloch-Technik (Arthroskopie) wird Knorpelgewebe aus nicht belasteten Anteilen des Gelenkes entnommen, und dieses anschließend 3-4 Wochen kultiviert.

Im Rahmen einer zweiten OP werden die Knorpelzellen dann in den Knorpelschaden transplantiert. Die Knorpelzellen sind hierbei an ein Trägermaterial (z.B. Gele oder Kollagenvliese) gebunden. Sollte zusätzlich zum Knorpeldefekt auch ein knöcherner Defekt bestehen, kann dieser zunächst mit körpereigenem Knochen aufgefüllt und dann mit einer Knorpelzelltransplantation kombiniert werden. Die Überlegenheit der Knorpelzelltransplantation bei großen Knorpelschäden wurde im Vergleich zu anderen Knorpelersatzverfahren mehrfach wissenschaftlich bestätigt. Junge Patient*innen (18-50 Jahre) mit isolierten Knorpelschäden (keine Gelenkarthrose) kommen für die Behandlung in Frage. Mit ihr verbunden ist ein strikter Nachbehandlungs-/Rehabilitationsplan.

Minced cartilage

Grundsätzlich kann man die Technik des „Minced Cartilage“ (to mince = zerhacken) als eine einzeitige Knorpelzelltransplantation beschreiben. Während der Operation wird gesunder Knorpel aus einem nicht belasteten Anteil des Gelenkes gewonnen und unmittelbar in kleinste Stückchen (Knorpelchips) zerschnitten. Durch das Zerschneiden werden die Knorpelzellen aktiviert und es kommt zum Herauswandern der Knorpelzellen aus den Knorpelchips. Diese Knorpelzellen bauen dann die extrazelluläre Matrix des Knorpels (bestehend aus Kollagen und Proteoglykanen) wieder auf. Direkt im Anschluss werden die Knorpelchips mit einem Gewebekleber in den Knorpeldefekt eingeklebt. Dies kann mit oder ohne Membranabdeckung erfolgen siehe ATOS News).

Bei diesem Verfahren handelt es sich noch um ein sehr junges Verfahren. Langzeitergebnisse liegen diesbezüglich noch nicht vor.

BehandlungWeiterlesen

BehandlungWeiterlesen

Luxation der Kniescheibe

Die Kniescheibe (Patella) fungiert als eine Art Umlenkrolle und ist sehr wichtig für die Kraftübertragung des Beinstreckers. Eine Luxation der Kniescheibe kann verschiedene Ursachen haben. So tritt eine traumatische Luxation der Patella immer unfallassoziiert auf. Hierbei kommt es häufig zu Begleitverletzungen der Gelenkflächen mit Absprengungen von Knorpel-Knochenstücken, die meist eine zeitnahe operative Behandlung notwendig machen.

Behandlung

Traumatische Patellaluxation

Wichtige Grundlage für die Entscheidungsfindung der operativen Therapie ist die Ursache der Kniescheibenluxation. Im Rahmen einer traumatischen Patellaluxation ohne Anzeichen einer Verletzung des Gelenkknorpels, eines Knochenbruchs oder einer anhaltenden Fehlstellung der Kniescheibe, kann – bei isolierter Schädigung des inneren Kapselbandapparates und niedrigem Anforderungsprofil an das Kniegelenk – eine konservative (nicht-operative) Therapie erfolgen.

Bei sportlich aktiven, jungen Patient*innen mit hohem Anforderungsprofil sollte in einem solchen Fall nach derzeitigem Kenntnisstand eine Operation zur Naht des inneren Kapselbandapparates (MPFL-Komplex) erfolgen. Liegen Begleitverletzungen des Knochens oder Knorpels vor, ist ebenfalls eine operative Therapie zu empfehlen.

Bei wiederkehrenden Luxationen (sog. Habituelle Luxationen), die ohne wesentliches Trauma auftreten, muss eine weitreichende Analyse der angeborenen Risikofaktoren erfolgen. Hier sollte neben der MRT-Untersuchung eine Beinachsenbestimmung und ein Rotations-MRT ergänzt werden. Abhängig von den Ergebnissen wird dann ein individualisiertes Therapiekonzept erarbeitet.

Insuffizienter MPFL-Komplex

Der sog. MPFL-Komplex ist eine Kapsel-Band-Komplex der die Kniescheibe gegen eine Verschiebung nach lateral (außen) absichert. Im Rahmen von traumatischen Kniescheibenluxationen kann dieser Komplex zerreißen. Bei einigen Patient*innen ist dieser Kapsel-Band-Komplex nicht adäquat ausgebildet und führt bereits bei Bagatellbewegungen zu einer Kniescheibenluxation. In diesen Fällen kann eine Bandplastik aus einer körpereigenen Sehne durchgeführt werden (MPFL-Plastik), um die Kniescheibe zu stabilisieren.

Abhängig von verschiedenen Faktoren wird hierzu entweder eine Hamstringsehne oder ein Anteil der Quadrizepssehne verwendet. Angeborene Risikofaktoren als mögliche weitere Ursache sollten vor der MPFL-Plastik ausgeschlossen werden.

Trochleadysplasie

Die Kniescheibe gleitet in einem knöchern angelegten Gleitlager und wird hierdurch bei Beugebewegungen des Kniegelenkes sicher geführt. Ist dieses nicht tief genug angelegt, ist die Kniescheibe nicht sicher geführt und sie könnte herausspringen. Man spricht hierbei von einer sog. Trochleadysplasie. Abhängig vom Schweregrad der Dysplasie ist in manchen Fällen eine Vertiefung des Gleitlagers durch eine Operation notwendig (sog. Trochleaplastik). Eine isolierte Trochleaplastik wird eher selten durchgeführt, meist wird dieser Eingriff mit einer Osteotomie oder einer MPFL-Plastik kombiniert.

Lateralisation der Tuberositas Tibiae/Patella alta

Eine Ursache der Patellaluxation kann ein zu weit lateral gelegener Ansatz der Patellasehne am Unterschenkel (sog. Tuberositas tibiae) sein. Hierzu wird ein so genannter TTTG-Abstand bestimmt. Hierbei wird die Distanz zwischen der Tuberositas Tibia und dem tiefsten Punkt des trochlearen Gleitlagers gemessen (TTTG = Tuberositas Tibiae Trochlea Groove) Erscheint der Wert pathologisch muss gegebenenfalls der knöcherne Ansatz der Patellasehne abgesetzt und nach medial (innen) verschoben werden. Auf diese Weise wird der Lauf der Kniescheibe im Gleitlager korrigiert.

Im Falle einer zu hochstehenden Kniescheibe (sog. Patella alta) tritt die Kniescheibe zu spät in das Gleitlager ein und die Kniescheibe ist instabil. Auch in diesem Fall muss der knöcherne Ansatz der Kniescheibe abgesetzt und nach unten verschoben werden. In beiden Fällen handelt sich um eine sog. Korrekturosteotomie der Tuberositas tibiae.

Korrekturosteotomie

Die X-Bein Fehlstellung (Valgusfehlstellung) als auch die Torsionsfehlstellung des Femur, haben einen direkten Einfluss auf die Stellung der Kniescheibe in Bezug auf das Gleitlager. In beiden Fällen kommt es zu einer relativen Lateralisation der Kniescheibe, welches die Kniescheibe anfällig für eine Luxation macht. In beiden Fällen ist eine so genannte Korrekturosteotomie notwendig, um das sog. Alignment der Kniescheibe wiederherstellen zu können. Hierbei wird ein Sägeschnitt im Oberschenkelknochen eingebracht und das körperferne Knochenfragment in der Rotation beziehungsweise der Achse angepasst. Diese Operationen bedürfen einer genauen operativen Planung und Diagnostik.

BehandlungWeiterlesen

BehandlungWeiterlesen

X-Bein Fehlstellung/Torsionsfehlstellung

Achsenfehlstellungen der Beine führen zu einer ungleichen Lastenverteilung im Gelenk. Durch übermäßige Druckbelastung in den betroffenen Gelenkabschnitten kommt es zu teilweise irreversiblen Knorpelschäden, die in einer Arthrose resultieren können. Bereits eine geringe O-Bein-Stellung kann beispielsweise bis zu einer 80-90% Druckbelastung des inneren Gelenkkompartimentes führen. Studien haben gezeigt, dass sowohl die O-Bein- als auch die X-Bein Achsfehlstellung bedeutende Risikofaktoren für die Entstehung einer Varus- (Knieinnenseite) oder Valgusgonarthrose (Knieaußenseite) sind.

Behandlung

Die klassische Indikation zur Achskorrektur sind Arthrosen der Knieinnen- (Varusgonarthrose) und Knieaußenseite (Valgusgonarthrose). Insbesondere bei jüngeren Patient*innen sollte in diesen Zusammenhang eine genaue Analyse der Degeneration erfolgen. Nicht selten können traumatisch bedingte Gründe wie Bandinstabilitäten vorliegen oder eine Meniskusläsion ursächlich sein. Abhängig von der Ursache kann dann eine genaue präoperative Planung der Beinachsenkorrektur anhand von speziellen Ganzbein-Röntgenbildern durchgeführt werden.

Negative Einflussfaktoren sind starkes Übergewicht, ein Knorpelschaden 3-4° oder ein Meniskusverlust (>1/3) im nicht betroffenen Gelenkanteil. Das Rauchen ist eine relative Kontraindikation, da hierdurch die Knochenheilung insbesondere bei den aufklappenden Osteotomien eingeschränkt wird.

Eine Korrektur der Beinachse erfolgt über einen Sägeschnitt in den Knochen des Ober- oder Unterschenkels, abhängig von der präoperativen Diagnostik. Zur Senkung der Druckbelastung wird bei Knorpelersatz-Therapien eine Korrektur der Beinachse schon ab einer Fehlstellung von 3-5° empfohlen.

Es gibt tausend

— Carl Ludwig Börne

Krankheiten, aber nur

eine Gesundheit.